我国农民工政策变迁脉络挑战与展望

13页1、我国农夫工政策变迁:脉络、挑战与展望李中建2012-7-18 10:47:06来源: 2012-7-14 爱思想网我国城乡二元的就业体制发源于上世纪50年头的工业化时期,通过人民公社、粮食统购统销和户籍制度等最终隔离了城乡之间的人口流淌,国家通过安排手段调配各种生产要素优先支持工业的发展,严格限制城市人口的增长。到1978年,城镇人口占比为17.92,农村人口占比达82.08,近8亿农夫被限制在农业、农村的有限空间里。农夫工是改革开放后,农夫自发地冲破城乡二元体制的束缚,向非农化和城镇化转变所特有的现象。随着农夫工数量的急剧上升,农夫工结构、流淌意愿不断变更,为解决农夫工流淌所引发的经济和社会问题,我国的农夫工政策在不断的调适中趋于完善。 一、改革开放以来我国农夫工政策变迁的脉络 (一)由限制到松动(19781988) 从1978年起先,随着农村改革的突破和推广,亿万农夫因土地经营体制改革所激发的生产主动性大大提高。但农夫尚处在通过农业生产追求温饱的阶段,虽然苏南地区因领先发展乡镇企业伴生的“离土不离乡”的就地转移模式,但从整体上尚没有出现大规模的农夫流淌潮流。而城市由于大批知青返城、

2、干部职工“摘帽”落实政策等因素,城市就业压力空前增大,全国约有2000万人须要安置就业。为此,国家仍严格限制农夫进城。1981年,国务院发布了关于严格限制农村劳动力迁向城市和农业人口转为非农业人口的通知,要求城市的劳动、财政、公安等部门严格限制农夫流淌。由于农村改革的快速发展,到1983年底,有94.5的农户实行了包产到户,农夫在短短几年时间里就解决了温饱问题。1984年首次出现了“卖粮难”的局面,过去困扰多年的粮食问题大为缓解,1984年中心一号文件关于1984年农村工作的通知提出,允许务工、经商、办服务业的农夫自带口粮到集镇落户,维持多年的限制流淌政策起先出现松动。1985年国家取消了对主要农产品的派购任务,农夫不再被牢牢束缚在土地之上,而粮食配给制的渐渐消亡也为农夫进城务工供应了机会。1986年7月,国务院颁布了国营企业实行劳动合同制暂行规定和国营企业招用工人暂行规定,允许国营企业招收农村劳动力。从1984年到1988年,农业生产效率的提高和农资价格的上涨,产生的巨大的农夫外出“推力”,而乡镇企业的快速发展和城市的放开搞活,产生了巨大的拉力,我国农村劳动力转移数量快速增加,每年转

3、移数量都在450万人以上。 这一阶段的农夫工政策具有从安排经济向市场经济过渡的特征,人民公社体制逐步趋于解体,从原来城乡隔离到渐渐松动,但政策的动身点仍是城市中心主义的,在形式上体现为对农夫自发流淌一种承认和默许1。 (二)限制盲目流淌(19891991) 1988年底,一方面由于经济过热而不得不进行治理整顿,很多在建项目被叫停,乡镇企业起先出现困难局面;同时农业经济效益连年下滑,农夫收入不增反降,农夫跨区流淌的势头有增无减,而城市的新增就业岗位严峻不足,导致了1989年春节后的“民工潮”,给交通、治安、环境、卫生造成了极大的冲击。国家起先限制农夫工盲目流淌,国务院1990年4月发出通知,要求对农夫进城务工实行有效限制、严格管理,并建立临时务工许可证和就业登记制度,政策手段在于提高农夫工在城市的就业门槛,防止大量农村劳动力盲目流入城市。由于政策限制趋紧,农夫工流淌规模趋于缓和。 (三)规范流淌(19922000) 1992年邓小平南巡讲话和党的十四大确立的社会主义市场经济体制的改革目标,沿海地区经济发展提速,产生了剧烈的劳动力需求,农夫的第一产业收入增长缓慢,而负担日益加重,农夫外出务

4、工情愿愈加剧烈。但与此同时,城市国有企业改革起先全面启动,下岗失业人员增多,尤其是1997年亚洲金融危机加剧了城市的失业问题。优先解决城市失业问题成为政策的首要目标,1994年劳动部颁发了农村劳动力跨省流淌就业暂行规定,1995年国务院转发了关于加强流淌人口就业证和暂住证制度,提出要从总量上限制,优先解决城市就业、工种限制等政策。各大城市接连出台政策,通过数量、证件、管理、审批和工种限制等手段提高农夫工流入的门槛。从总体上看,这一时期农夫工流淌以外出务工为主,而在本地转移就业人数的比例趋于下降,而政府政策的目标是优先保障城市居民就业,将农夫工就业限定在城市职工所不愿从事的脏、累、差工种以及非正规就业部门。 (四)激励、引导到公允就业与融入(2000年至今) 进入21世纪后,随着科学发展观执政理念的深化推动,城镇化和工业化的快速推动,政策目标从单纯的就业向就业、安居、公共服务、城市融入等综合目标转变。2003年国务院发布关于做好农夫进城务工就业管理和服务工作的通知,提出要取消针对农夫工的卑视性政策规定以及不合理收费、解决拖欠克扣农夫工工资等问题,而当年8月起先实施城市生活无着落的流浪乞讨

《我国农民工政策变迁脉络挑战与展望》由会员s9****2分享,可在线阅读,更多相关《我国农民工政策变迁脉络挑战与展望》请在金锄头文库上搜索。

2023年华东师大版数学七年级上册第章 相交线与平行线 相交线 同位角内错角同旁内角 同步课时练习题及答案.doc

关于我终身无悔的选择演讲稿

上饶卤制食品研发项目投资计划书_参考模板

小学生同步作文6篇(中小学生同步作文)

土建项目部年终总结(通用).doc

辽宁曙城一中2022-2022学年高二英语12月月考试题.doc

毕业感言杂感

八年级语文下册期末试卷附答案复习过程

六年级数学上册《圆认识》教学设计.docx

2023年幼儿园教师承诺书3范文.docx

2022年物业公司爱岗敬业演讲

如何当好煤矿企业一线的一名班组长.doc

双壁波纹管施工技术交底(DOC 12页)

第六章 线性空间 习题答案.doc

八年级下学期家长会班主任发言稿范文

国内顶尖服装品牌内训资料:《王牌店长》训练课程讲义.doc

2023年阶段质量检测二细胞的基本结构细胞的物质输入和输出A.doc

大班数学公开课分析图形特征教案反思.doc

质监部门加强精神文明创建意见.docx

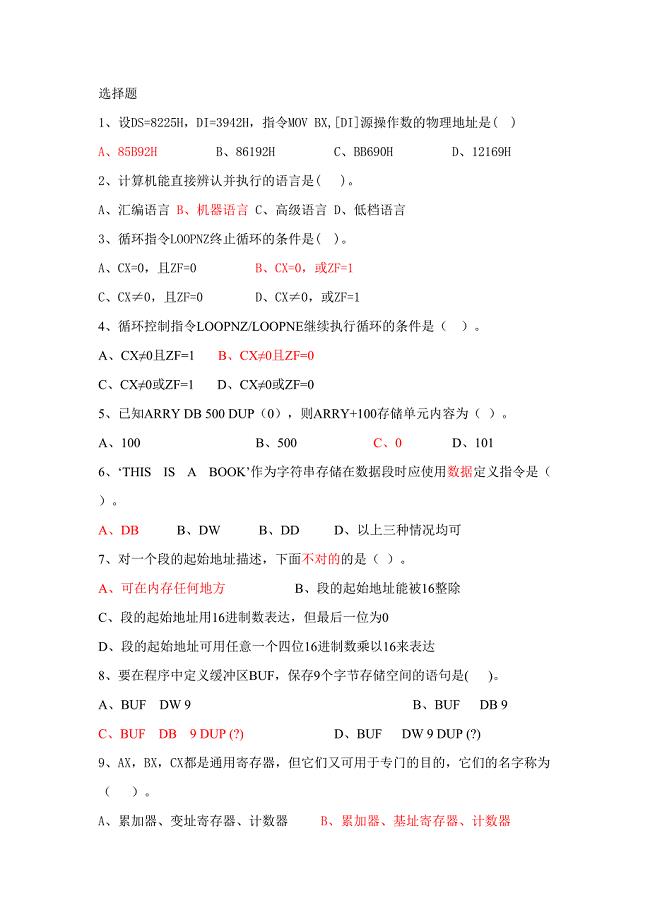

2023年6月汇编语言程序设计试题库.doc

学会生劳动部工作计划范文(三篇).doc

学会生劳动部工作计划范文(三篇).doc

2022-10-21 6页

2022学生个人计划书范文

2022学生个人计划书范文

2023-07-07 10页

哄老婆开心很重要,有助于家庭和谐

哄老婆开心很重要,有助于家庭和谐

2023-06-12 3页

毕业感言杂感

毕业感言杂感

2023-11-29 2页

助理下半年工作计划模板(6篇).doc

助理下半年工作计划模板(6篇).doc

2023-08-27 12页

植树节活动班级总结幼儿园

植树节活动班级总结幼儿园

2024-01-28 18页

“2023年小学学校计划”学生会工作计划(四篇).doc

“2023年小学学校计划”学生会工作计划(四篇).doc

2022-11-19 35页

大学学生会生活部工作计划

大学学生会生活部工作计划

2023-01-30 2页

全新职工工作总结大全7篇(职工半年工作总结)

全新职工工作总结大全7篇(职工半年工作总结)

2023-03-01 19页

人教版 高中数学选修23 练习第一章1.31.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

人教版 高中数学选修23 练习第一章1.31.3.2“杨辉三角”与二项式系数的性质

2023-04-06 6页