生态保护红线管理办法.doc

11页1、 . 附件1生态保护红线管理办法(暂行)(征求意见稿)第一章 总 则 第一条【制定目的】 为划定并严守生态保护红线,建立生态保护红线制度,保障国家生态安全,建设美丽中国,依据关于划定并严守生态保护红线的若干意见要求和相关法律法规规定,制定本办法。第二条【概念定义】 本办法所指的生态保护红线,是指在生态空间范围内具有特殊重要生态功能、必须强制性严格保护的区域,是保障和维护国家生态安全的底线和生命线,通常包括具有重要水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙、海岸生态稳定等功能的生态功能重要区域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境敏感脆弱区域。第三条【责任分工】 地方各级人民政府是划定并严守生态保护红线的责任主体,国务院生态环境主管部门会同相关部门制定划定并严守生态保护红线的政策和标准。各级生态环境主管部门对本行政区域生态保护红线实施统一监管,统一开展监测评价、监督执法、督察问责。各级发展改革、财政、自然资源、水利、农业农村、林业和草原等相关主管部门,按照各自职责做好生态保护红线保护与管理工作。第四条【协调机制】 国家生态环境主管部门会同相关部门,建立生态保护红线协调机制,

2、统筹推进划定并严守生态保护红线,协调解决工作中出现的重大问题,指导各省(区、市)做好生态保护红线划定和严守工作。国家生态环境主管部门会同相关部门建立国家生态保护红线专家委员会。各省(区、市)人民政府应建立本行政区域生态保护红线协调机制。第五条【管理原则】 生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。遵循生态优先、严格管控、奖惩并重的原则,严禁不符合主体功能定位的各类开发活动。根据主导生态功能定位,实施差别化管理,确保生态保护红线生态功能不降低、面积不减少、性质不改变。第六条【落实优先地位】 地方各级人民政府和相关部门应将生态保护红线作为编制主体功能区规划、空间规划等各类规划的基础和前提,在制定财政、投资、产业、土地、农业、人口、民族、环境、应对气候变化等政策时,应充分考虑生态保护红线管控要求,对不符合管控要求的各类规划和政策措施要及时作出调整。第七条【编制红线规划】 地方各级人民政府应编制生态保护红线规划。生态保护红线规划应调查生态保护红线生态环境状况、人为活动情况,分析存在的生态环境问题与风险,确定生态保护红线保护目标,明确人为活动管理、生态保护修复、生态监测监管、生态保护补偿、

3、评价考核等方面的具体方案。第八条【公众参与】 国家生态环境主管部门定期发布生态保护红线监测、评价和考核等信息。各省(区、市)生态环境主管部门应及时向社会公开生态保护红线范围、边界、调整、管控要求、保护管理、评价考核等信息,但依法应当保密的除外。各级生态环境主管部门和相关部门应健全公众参与机制,鼓励公众积极参与和监督生态保护红线管理,并依托已有的各类举报平台,受理生态保护红线内破坏生态和污染环境行为的投诉和举报。建立有偿举报制度。第九条【鼓励地方立法】 各地可参照本办法,结合本地实际,因地制宜制定本行政区域生态保护红线法规或规章。第二章 划定与调整 第十条【组织划定】 各省(区、市)人民政府组织开展本行政区域生态保护红线划定工作。国家生态环境主管部门会同相关部门提出各省(区、市)生态保护红线空间格局和分布意见,组织跨省域和陆海生态保护红线的衔接与协调,制定生态保护红线划定技术规范,指导各省(区、市)生态保护红线划定。各省(区、市)人民政府组织划定本行政区域生态保护红线,经国家生态环境主管部门会同相关部门技术审核后,报国务院批准。生态保护红线划定方案经国务院批准后由各省(区、市)人民政府发

4、布实施。第十一条【划定范围】 各省(区、市)按照生态保护红线划定技术规范,开展科学评估,识别水源涵养、生物多样性维护、水土保持、防风固沙等生态功能极重要区域,以及水土流失、土地沙化、石漠化、盐渍化等生态环境极敏感脆弱区域的空间分布。将上述两类区域进行空间叠加,划入生态保护红线,涵盖所有国家级和省级禁止开发区域,以及有必要严格保护的其他各类保护地等。生态保护红线应保持生态系统连续性和完整性,做到应划尽划、应保尽保。位于生态功能极重要区或生态环境极敏感脆弱区或各类保护地内的耕地、人工商品林,以及交通、通信、能源管道、输电线路等线性基础设施和风电、光伏设施所涉及的国土空间应划入生态保护红线,并按照相关法律法规和政策要求进行管理。第十二条【确定边界和落图】 在确定边界时,应结合自然边界、各类保护地边界、河湖海岸边界、土地调查或地理国情普查等明确的地块边界,并与省级及以上重大规划相衔接,准确确定生态保护红线边界。各地应综合运用高空间分辨率遥感影像、高精度数字高程模型或大比例地形图,做到生态保护红线边界清晰,落图准确。第十三条【勘界定标】 国家生态环境主管部门制定生态保护红线勘界定标技术规程。各省

《生态保护红线管理办法.doc》由会员M****1分享,可在线阅读,更多相关《生态保护红线管理办法.doc》请在金锄头文库上搜索。

热门活动方案汇总5篇

基于cpld的频率计设计本科论文.doc

幼儿园中秋节活动总结计划.docx

大二个人总结范文

《登上地球之巅_》__学案及答案1.doc

在全国县医院改革发展现场会上的致辞2.doc

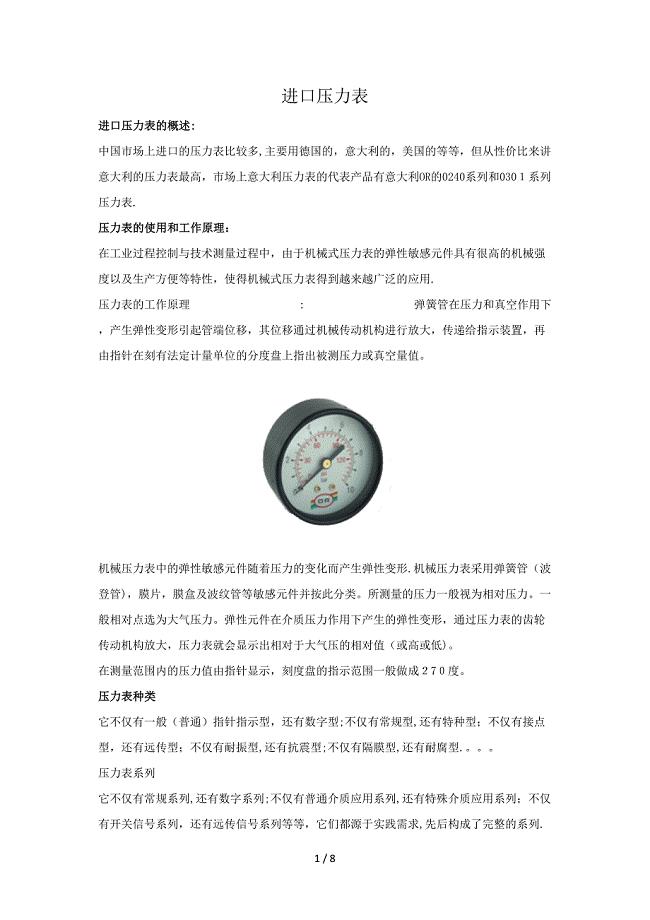

进口压力表意大利进口压力表-性价比最高的进口压力表

题圣女庙张祜.doc

2023年iphone手机硬件检测工具使用方法iphone硬件检测工具.docx

《8的乘法口诀》2导学案.doc

90年代经典歌曲.doc

采购工作总结报告(通用13篇).docx

2023年产业工作汇报县林业局林业科技产业发展工作汇报.docx

护士个人工作总结模板(3篇).doc

2023年女生委员上半学期述职报告.docx

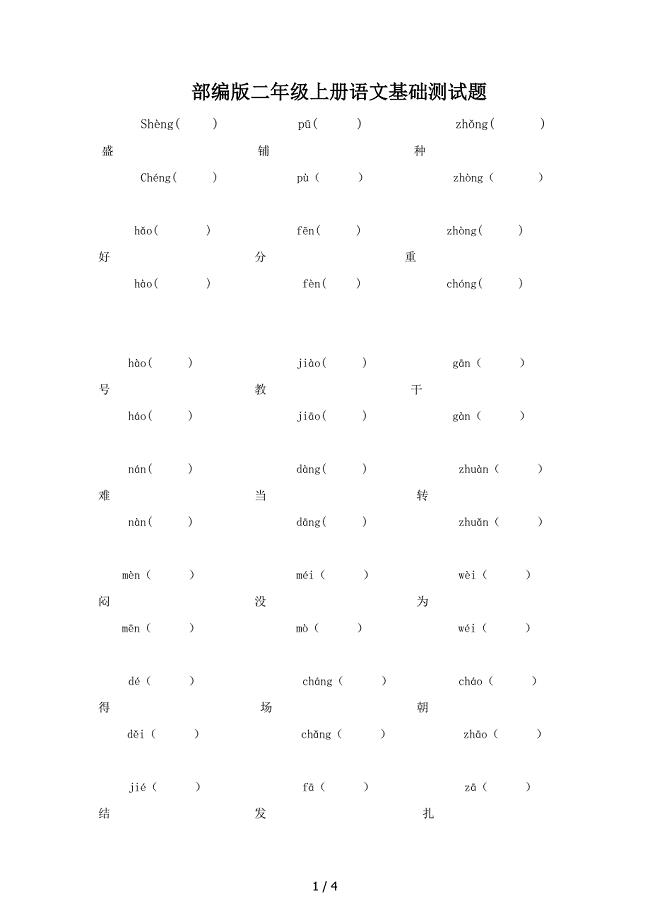

部编版二年级上册语文基础测试题.doc

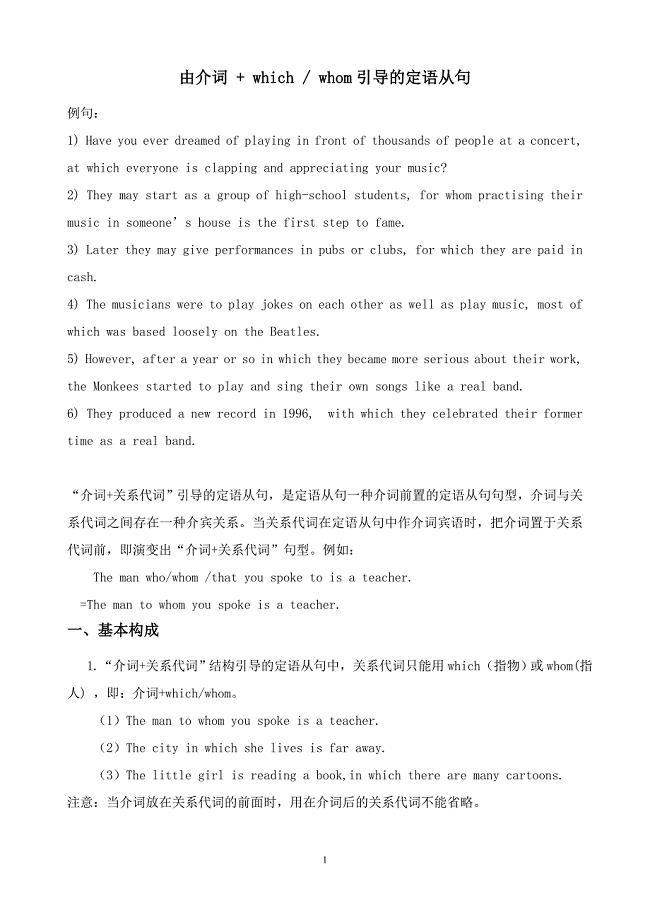

介词加关系代词引导的定语从句.doc

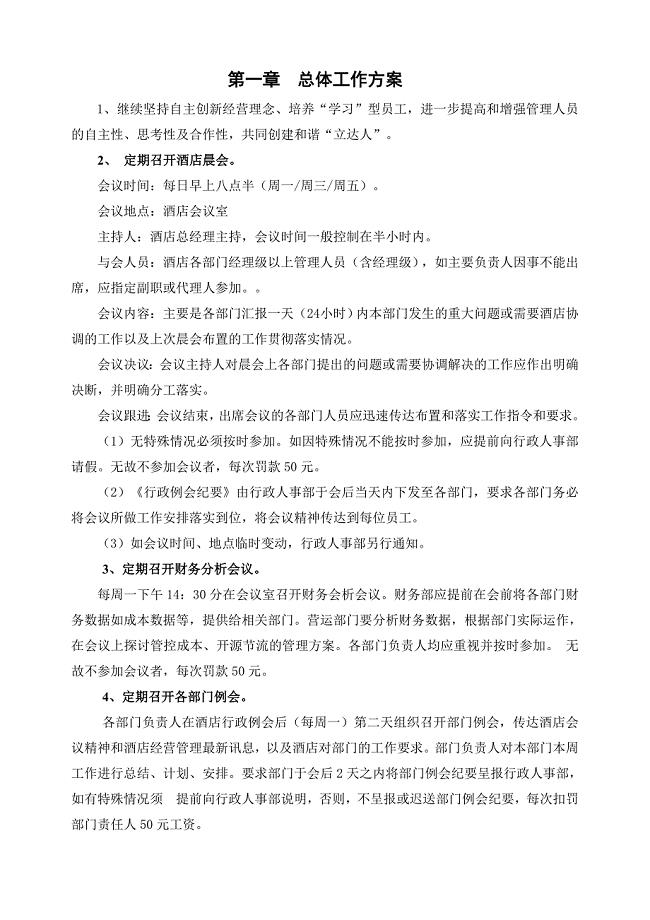

酒店营运计划全套.doc

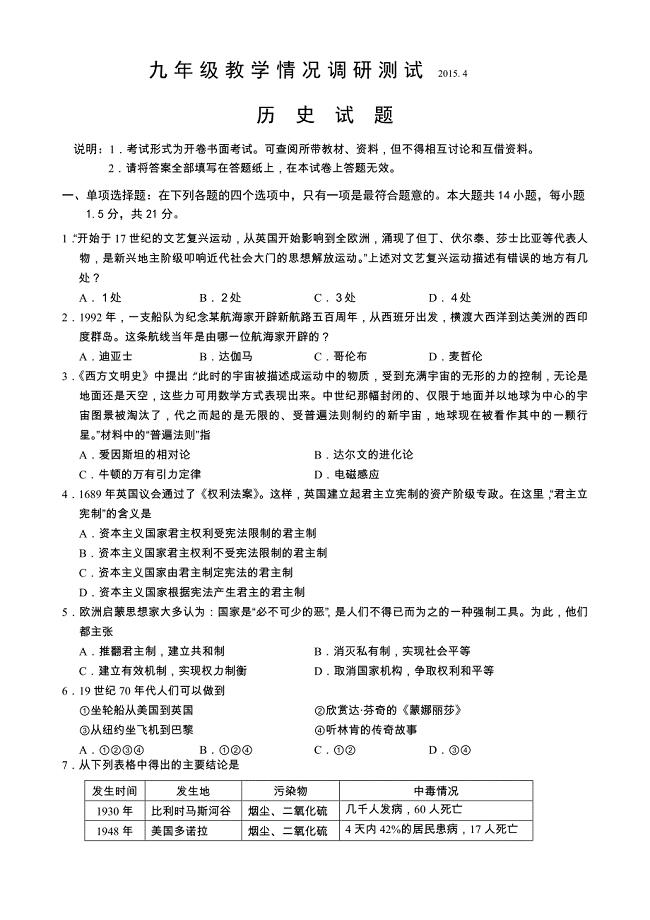

常州市2015-2016新课结束考试九年级历史试卷(附答案).doc

医院突发公共卫生事件管理制度范文(六篇).doc

南方水稻育种与栽培提质示范工程项目建议书.doc

南方水稻育种与栽培提质示范工程项目建议书.doc

2023-10-14 22页

6篇驻村心得感悟汇编

6篇驻村心得感悟汇编

2023-04-25 13页

个人简历 (51)

个人简历 (51)

2023-03-28 1页

英语商务信函和合同中被动语态的语用意义及其翻译

英语商务信函和合同中被动语态的语用意义及其翻译

2022-11-25 25页

RG-NBS1818GC-P产品证明资料

RG-NBS1818GC-P产品证明资料

2024-01-29 5页

蓝田尧柏水泥厂认识实习报告.doc

蓝田尧柏水泥厂认识实习报告.doc

2022-10-14 11页

小学《教育教学知识与能力》必背重点-简答题必考

小学《教育教学知识与能力》必背重点-简答题必考

2022-08-20 10页

关于社会组织专项检查自查总结报告

关于社会组织专项检查自查总结报告

2023-04-08 10页

劳务纠纷和突发事件处理预案

劳务纠纷和突发事件处理预案

2023-09-10 5页

完整版)各种材料摩擦系数表

完整版)各种材料摩擦系数表

2022-10-15 8页