论日本人的集团意识与日本社会现代化 (2)

5页1、论日本人的集团意识与日本社会现代化集团意识,是经过长期的历史积淀和文化熏陶,社会关系中处于集团内部的人们所形成的一种心理素质。作为一个社会存在,集团是一种普遍的社会现象,而作为集团内部的人们的集团意识则依据其组织结构、功能及规范的不同而有所差别。*许多研究日本人“国民性”的学者都承认,日本人有一种“集团意识”。所谓“集团意识”,大概就是说日本人总是意识到自己是某个整体的一部分,这个整体是利益共同体,甚至是命运共同体,自己与这个整体息息相关,同命相连。1 (P10)所以,日本人常以“我家”来称自己的工作单位、所属的组织、办公处或学校,而以“你家”、“府上”来称对方的工作单位、组织等,这种情形就反映出了他们的集团意识。日本人把公司或企业叫做“会社”,“会社”这个词,就是集团意识的表征。“会社”并不意味着许多个人被契约关系约束在一个共同企业里,而在思想感情上各不相干;相反,会社是指“我的”或“我们的”公司,是指一个人主要隶属的社会集团,因而也是其生活中占首要地位的事物。可以看出,在日本人的观念中,公司似乎是自己的生命所在,自己的一切都系于公司一身了。所以,一般日本人是“以社为家”的,在他们之

2、间有一种类似家庭感情的纽带把他们联结在一起。在这里,日语“家”一词的含义,要远胜过英语中的household 或family 的含义。因而日本人的集团意识就表现为“家”的观念形态,他们认为自己只是某个组合中的一分子,而这种浓厚的集团意识,使他们把个人的命运与集团的命运结合在一起。忠诚于集团成为每一个集团成员的最高准则。从历史学的角度分析,日本人的集团意识是在长期的历史发展过程中,长期接受汉民族的习俗与儒学的忠、信、义思想熏陶的结果。*日本的集团意识产生于11 、12 世纪武士兴起的时期,后经镰仓幕府、室町幕府、战国时期,及至江户幕府,一步步深化,凝结成为日本人的普遍的心态。在武士兴起时期,源赖朝为吸引众多的武士对自己的忠诚,在自己的势力范围内,实行“御家人制”。成为御家人的武士,必须宣誓对源赖朝的忠诚,源赖朝则保证武士原有的土地财产不受侵犯,有功者还要依功劳大小授予“新恩地”。源赖朝建立镰仓幕府后,“御家人制”进一步完善,成为幕府的阶级基础。御家人与幕府将军之间的主从关系,起初只是彼此经济、政治利益的一时需用的结合,而镰仓幕府以后,则引入了儒学的“忠”、“信”思想,即御家人对将军要忠,

3、将军对御家人要信。这种“忠”、“信”为基础的封建道德,后来贯彻到1232 年制定的第一部武士法贞永式目之中。镰仓幕府的执权北条泰时曾明确地说,他主持制定贞永式目,其根本目的就是要实现“仆忠主,子孝父,妻从夫。”室町幕府制定的建武式目,继续遵循这一中心思想。随着幕府势力的衰弱,15 世纪中叶地方武士纷纷割地自据,出现了战国争乱。战国大名们为了战胜强敌,相继实行领国内的整顿和改革。他们首先采取的措施,就是建立“家臣团”,使领国内的大大小小的领主与自己结成主从关系,纳入自己的统治体制。家臣团的组织按照与战国大名的关系的亲疏,分设上层家臣和下层家臣。上层家臣称“寄亲”,直接隶属于大名,下层家臣称“寄子”,隶属于寄亲。这种家族式的军事组织,其核心思想就是臣者必须忠于君主。这种君臣的关系犹如船和水的关系,君是船,臣是水,水涨船浮,水涸船难行。战国时期的家臣制,到了江户时代发展成为幕藩体制。幕府除直接控制常备军“家臣团”以外,还在全国设置260 余藩。各藩既有地方分权的自治性,又必须受幕府的制约。维护幕府体制的理论基础就是日本化的朱子学。日本朱子学者林罗山说:“天尊地卑,天高地低。如上下之有差别,人

4、亦有君尊臣卑。明其上下次第,即谓礼仪、法度。”2 (P213) 新井白石说:“臣以自君为天,子以自父为天,妻以自夫为天”。还说:“除了三纲、五常以外,更无为天服务的途径了”。水户藩曾对藩士作如下训示:“若要报答先君、先主之恩,除了对眼前的君、父尽忠孝外,别无其他方法”。3 (P34) 这样,把所有臣民都圈囿在大大小小的家族式的集团之内,臣民的言行不能违背大大小小的“君”、“父”的意志,违背者则悖逆于“君”、“父”,视为“不忠”、“不孝”,可咒,可斥,甚至可杀。反之,忠于“君”、“父”,不惜个人生命者,则宣扬、嘉奖,视为“忠义”。明治维新以后,日本虽然从欧美吸收了大量的西方文化,但是官方一直不遗余力地鼓吹日本是以皇室为总本家的一大家族,天皇既是一国之君,又是大家族的家长,国民以孝敬父母之心崇敬天皇,故而忠孝合一。因此,这种业已成为民族心态的维护主君和国家、集团的意识却被保存了下来。效忠天皇成为国民性的义理,从而使它从国家集团渗透到作为国家的单位的每一个家族集团。被称为义理的这一心理关系,在明治以后日本独特的近代化过程中,不仅没有消失,相反得到强化。*二日本人的集团意识,显示出了不同于西方

《论日本人的集团意识与日本社会现代化 (2)》由会员re****.1分享,可在线阅读,更多相关《论日本人的集团意识与日本社会现代化 (2)》请在金锄头文库上搜索。

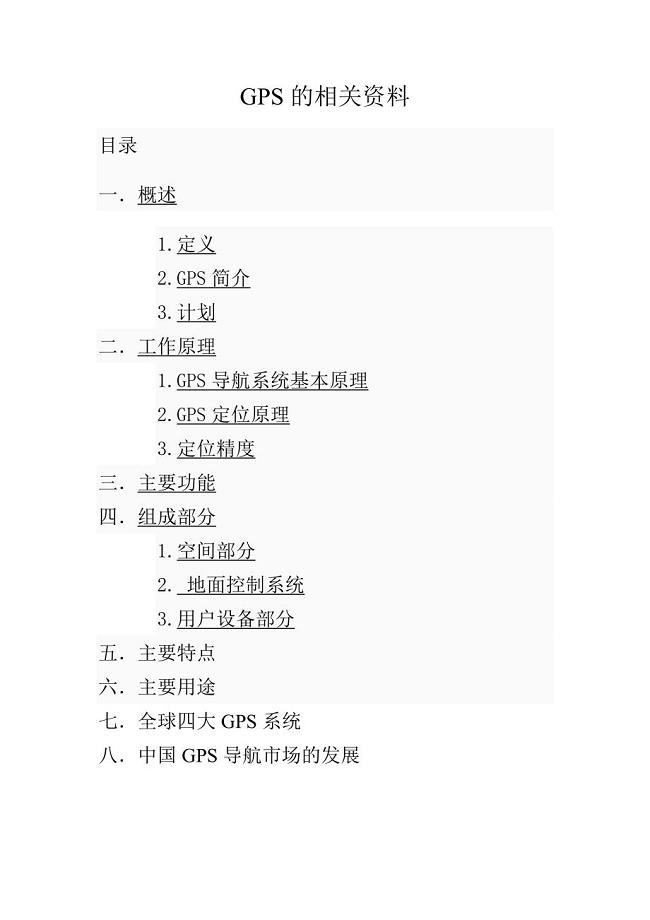

GPS的相关资料.doc

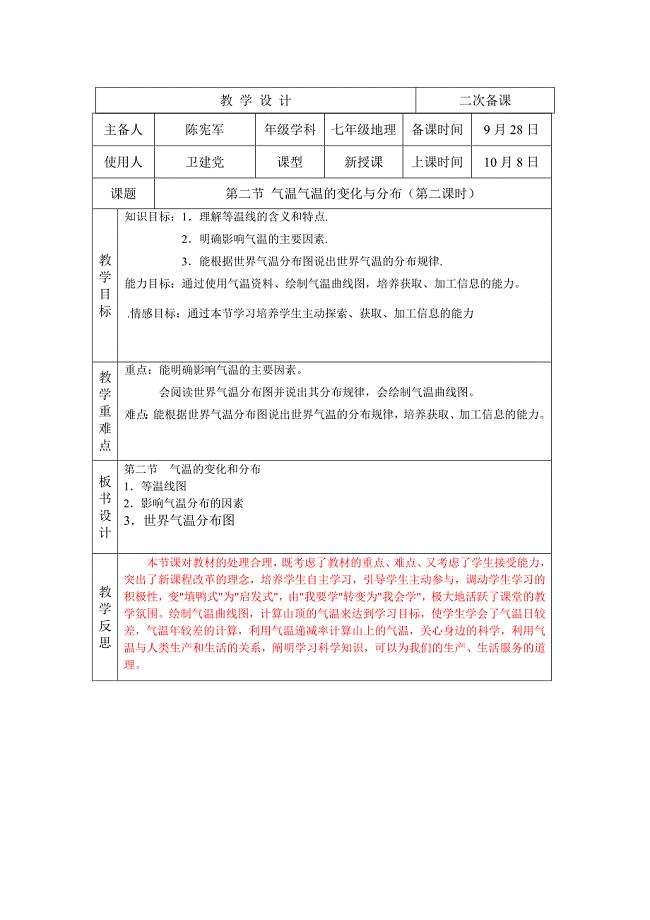

第二节气温的变化与分布第二课时.doc

雨季路面施工措施

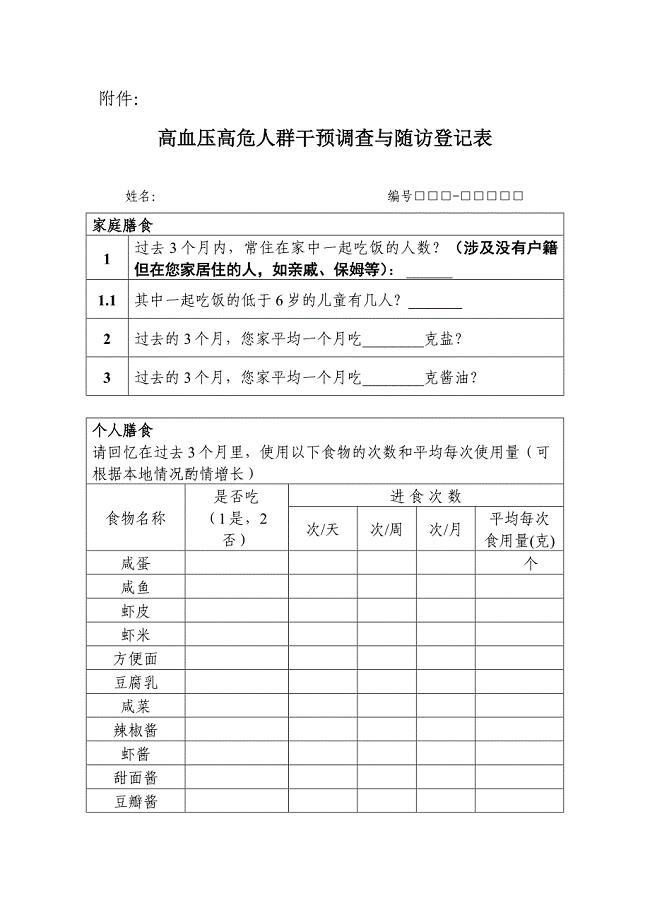

高血压高危人群干预调查与随访记录表.doc

2023年专业求职自荐信100.docx

6第6章 硬盘维修及系统数据恢复方法.doc

国家开放大学电大《财务报表分析》机考第23套真题题库及答案

初一数学难题综合

旅游心理情景剧剧本

名校2023版高 考高中语文文言文断句专题练(附详细答案).docx

技术合作协议书

大力推进招商引资工作实施方案

压风机设备安装竣工资料(DOC 42页)

![《八只小鹅》教学设计[3].docx](https://union.152files.goldhoe.com/2023-3/11/774bc661-5339-4847-bfdc-d3252beca1dd/pic1.jpg)

《八只小鹅》教学设计[3].docx

2023年财政扶贫资金专项治理活动自查自纠工作总结.docx

会计实务:单位怎样申请信用卡-0.doc

网络连接问题.doc

工要改进和加强银行结算作(评析).docx

江苏自考05963绩效管理—复习资料整理.doc

南方出版社信息技术五年级下册全册教案.doc

商品分类明细.doc

商品分类明细.doc

2023-01-13 4页

修硬件必备检测卡代码.doc

修硬件必备检测卡代码.doc

2022-11-03 7页

涵洞施工技术交底.doc

涵洞施工技术交底.doc

2023-11-02 7页

法律知识规定人民检察院国家赔偿工作.doc

法律知识规定人民检察院国家赔偿工作.doc

2022-11-03 9页

银川羧甲基纤维素.doc

银川羧甲基纤维素.doc

2022-12-16 5页

《土壤肥料》教学大纲.doc

《土壤肥料》教学大纲.doc

2023-03-19 13页

大一新生必备品列表.doc

大一新生必备品列表.doc

2022-12-29 5页

第十四章 β-二羰基化合物.doc

第十四章 β-二羰基化合物.doc

2023-08-07 8页

倒装十年高考.doc

倒装十年高考.doc

2023-12-20 5页

北京婚纱照的价格.doc

北京婚纱照的价格.doc

2023-01-22 13页