般若心经全文以及白话意思

16页1、般若波罗蜜多心经1玄奘译本2观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故,菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提.故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。白话 观自在菩萨,修行深般若法门,当其功行圆满之时,心中如明镜照亮,明白地照见五蕴皆空,身心无我,本然清净。于是自觉而觉地,度化众生脱离苦海,同登觉悟之岸。舍利子:色之表象离不开空之本质,而这本质离不开表象,它们不是两件对立的事物。色本来就是空,而空也就是色身的本来面目。感受、动机、判断的精神现象与空相同,这与物质现象之色与空的等同是一样的道理.

2、舍利子:世间一切事物本来的性质,皆同一不二,平常无差别,既没有产生,也没有灭失,即无所谓污染,也便无所谓清净,既不会增长,也不会消减。所以观自在菩萨以般若智慧观照到的这个五蕴皆空的境界中,没有物质色身,也没有感觉、知觉、意志、判断,没有眼、耳、鼻、舌、身意等感觉思维器官,也没有色、声、香、味、触、法等相应的感觉除去烦恼,没有“六根,“六境”,“六识,没有烦恼,也没有除去烦恼的菩提,乃至没有生老死的十二因缘系列,也没有涅磐没有世间一切皆苦的念头,没有世间苦及其原因的说法,没有苦因可除的希望,没有修行而脱离苦痛的方法。总之,没有般若智慧,以此求般若便什么也不会得到。修行般若法门由本来“无所得”的缘故,因而无所不得。诸菩萨依靠般若智慧到达彼岸,证得内心无牵无挂光明坦荡的境界;由于内心无牵无挂光明坦荡的境界便没有生死恐惧的心理不安,便没有世俗之人颠倒的梦想和痴迷的欲望。因此而最终达到涅磐.十方三世的诸佛,也依靠般若智慧而达彼岸,证得无上的脱苦之师,是最高圆满的一切智慧,是无与伦比的总持法门。它能解救一切苦厄,是真法实相而不是虚假的幻相。所以,于是宣说般若法门的总持咒,咒说: 揭缔,揭缔,波罗揭

3、缔,波罗僧揭缔,菩提萨婆呵。 解释“般若:本义为“智慧”。 “波罗蜜多,梵文为Paramita,意为“度”,“到彼岸”.亦即意在说明“度生死苦海,到涅盘彼岸”。 “色”即形色,色身等.也可以说就是前面说到的一切有形有相的有质碍的东西,简言之 一切物质形态。 释迦牟尼佛口述观自在菩萨3,行深般若波罗蜜多时4,照见五蕴皆空5,度一切苦厄6.舍利子7,色不异空8,空不异色9,色即是空,空即是色,受想行识, 亦复如是10。舍利子,是诸法空相,不生不灭, 不垢不净,不增不减11。是故空中无色,无受想行识12,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法13, 无眼界,乃至无意识界14,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽15.无苦集灭道16, 无智亦无得17,以无所得故.菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃18。三世诸佛, 依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提19。故知般若波罗蜜多是大神咒,是大明咒, 是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚20。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提娑婆诃21。 1般若波罗蜜多心经,梵文Pra

4、jnaparamitahrdayasutra.略称般若心经或心经。全经只有一卷, 260字.属于大品般若经中600卷中的一节.被认为是般若经类的提要。该经曾有过七种汉译本。较为有名的是后秦鸠摩罗什所译的摩诃般若波罗蜜大明咒经和唐朝玄奘所译的般若波罗蜜多心经。 般若经共有八部:放光般若、光明般若、道行般若、胜天般若、胜天王般若、文殊问般若、金刚般若、大品般若、小品般若。本处所用的般若波罗蜜多心经则由浅入深地全部概括了大品般若的义理精要。可谓言简而义丰,词寡而旨深.古来认为读此经可以了解般若经类的基本精神。 此处的“般若”,为梵语Prajna音译,本义为智慧。但这智慧是指佛教的“妙智妙慧”.它是一切众生本心所具有的.有色能见,无色也能见;有声能闻, 无声也能闻。它能产生一切善法。至于凡夫的“智慧,则由外物所引生,必须先有色与声,才会有能见和能闻。若无色与声,即不能见不能闻,它不能直接生出善法。因而我们说,凡夫的“智慧”,在佛家看来,也就成了愚痴,成了妄想。“般若”如灯,能照亮一切,能达一切,度化佛所指斥的那种有漏的“分别慧”。 “波罗蜜多,梵文为Paramita,意为“度”,“到彼岸。亦即

《般若心经全文以及白话意思》由会员m****分享,可在线阅读,更多相关《般若心经全文以及白话意思》请在金锄头文库上搜索。

2023卫生室工作计划范文(五篇).doc

高中英语语法-动词不定式Word版

静脉治疗规范试题

2022年医院办公室文秘工作总结

4s店会计人员职责(五篇).doc

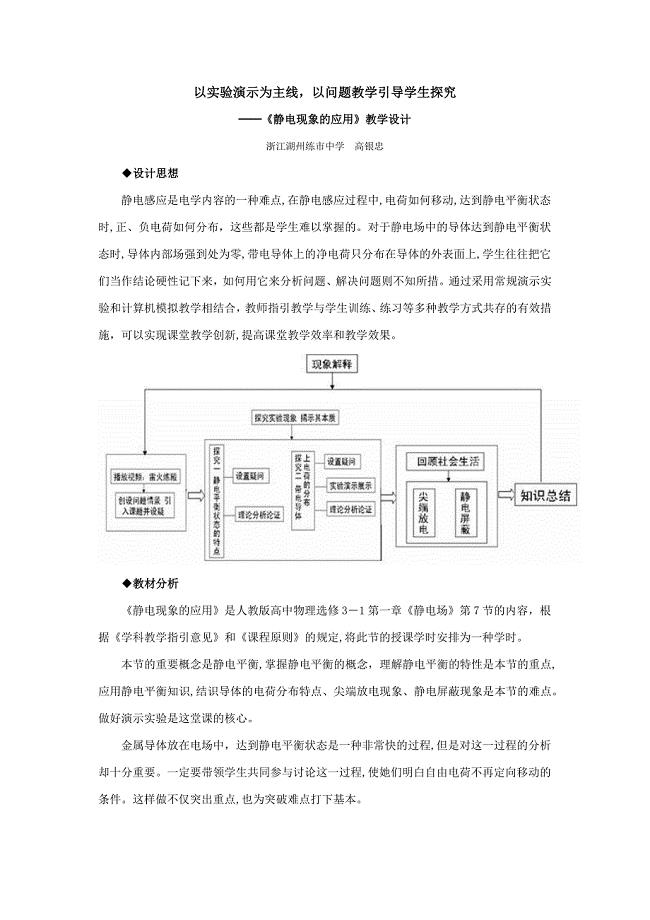

静电现象的应用

水疗康复知识

对孝文化的心得体会

《白杨》教学反思 - 教学反思

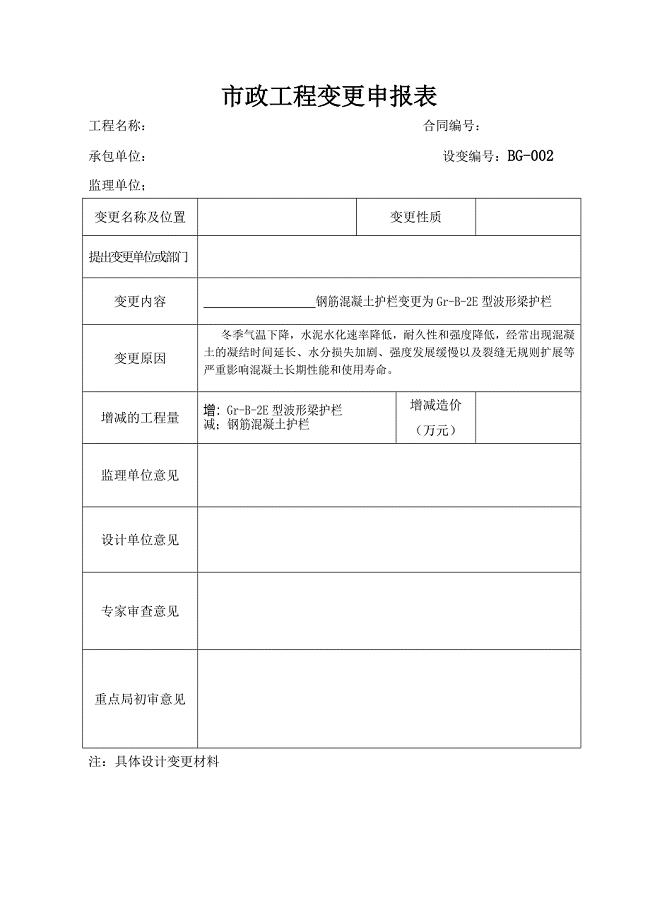

市政工程变更申报表

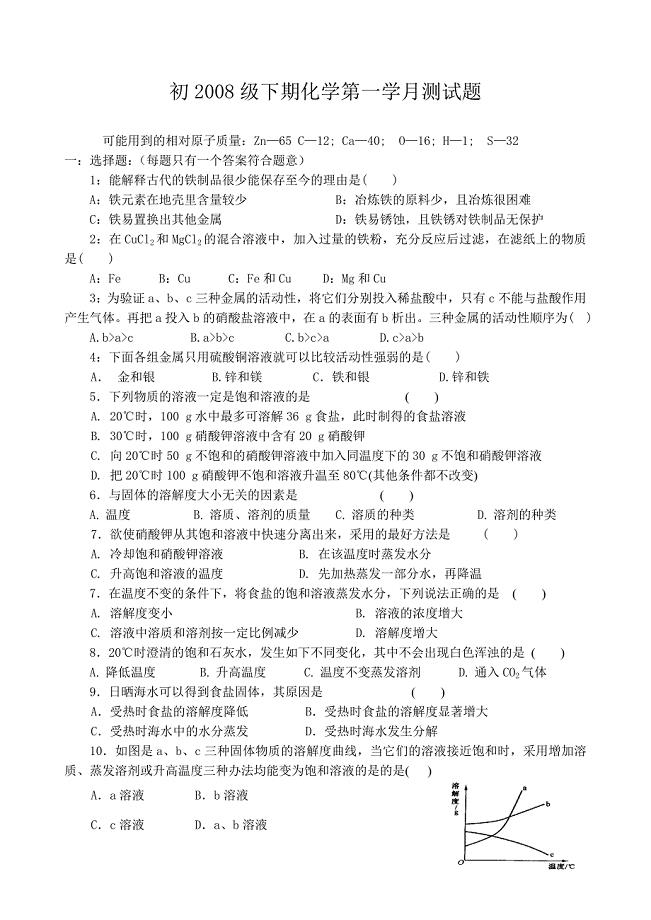

初三化学下期第一学月测试题(89单元)

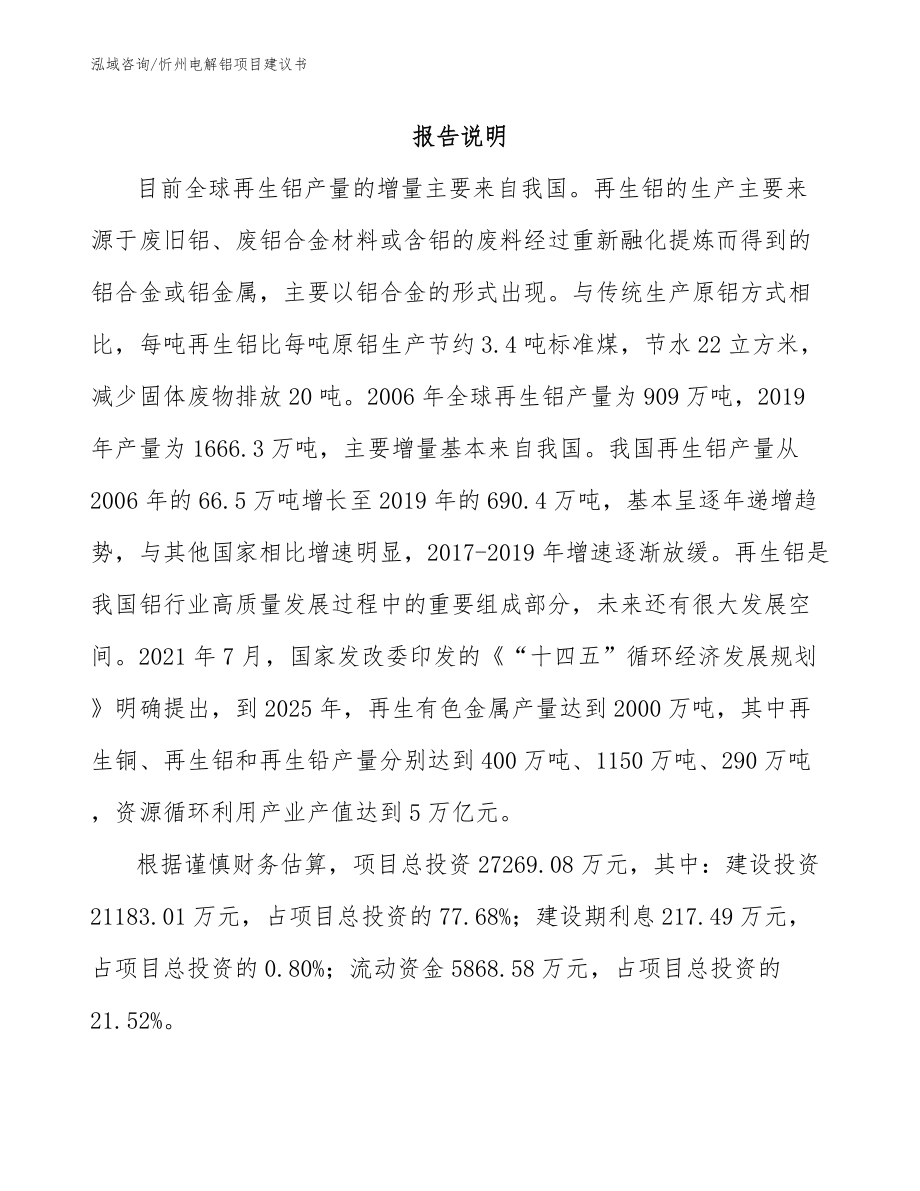

忻州电解铝项目建议书

人力资源管理系统流程

山东滕州2014-2015优秀教案展评济南版生物 七年级下册第三单元第三章第三节 物质运输的途径

简单劳务合同范本

工作联系单的格式

县委农工部年终工作总结最新

2018年手卫生培训计划、方案

对外汉语交际文化课堂教学研究

学生会纪检部月度工作总结模板

工程技能大赛实操题

工程技能大赛实操题

2023-01-19 6页

装修公司框架及岗位职责

装修公司框架及岗位职责

2022-12-18 8页

最新公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法(全面)

最新公路工程试验常规检测项目、检测标准、检测频率、取样方法(全面)

2023-02-14 35页

校车运行突发事件应急预案

校车运行突发事件应急预案

2023-06-24 6页

分项工程施工方案-砌体工程施工方案

分项工程施工方案-砌体工程施工方案

2023-05-06 2页

钢筋位移处理方案

钢筋位移处理方案

2023-09-10 8页

节能技术在市政给排水工程设计中的应用

节能技术在市政给排水工程设计中的应用

2023-07-21 4页

轨道交通安全保护区内的深基坑逆作法施工技术

轨道交通安全保护区内的深基坑逆作法施工技术

2022-11-14 6页

铁路线路工道口看守作业指导书

铁路线路工道口看守作业指导书

2023-06-10 5页

扫描架如何做空气补偿作业指导书

扫描架如何做空气补偿作业指导书

2023-05-27 1页