湖北省武汉市九年级上学期语文期末试题及答案

16页1、湖北省武汉市九年级上学期语文期末试题及答案一、(10分)阅读下面的文字,完成下面小题。书的命运书籍,属于人类文明进程的重要标志,至今还是社会发达、精神卓异的体现。从世界上有了书的那一天起,人跟书的纠结,也就开始了。别看书是人写的,文字一旦成书,便有了自己的生命。人离不开书,有时,人也怕书。纵观封建时代,主导社会风尚的是“诗书继世长”,此外还有汪洙的诗:“少小须勤学,文章可立身。满朝朱紫贵,尽是读书人。“时间走到近现代,人和书的关系依然忽冷忽热,有人推崇“万般皆下品,唯有读书高”“学好数理化,走遍天下都不怕”;有人宣扬“读书无用论”,考试以“交白卷”为荣而到了眼前,又是读书至上的大潮席卷而至:遍地补习班,从小就开始了读书的竞争,因长大后求职要凭学历,中国一下子成为“博士大国”整个社会似乎还沉浸在文凭至上的热潮中,却不知从什么时候开始,人们猛然发现,中国人均读书量竟然排在末位了,不读书已然成了天大的社会问题。这还了得,泱泱文明古国颜面何在?悠久而灿烂的文化传统究竟到哪里去了?当不读书成了社会问题,现代人的精神疾患多了起来。于是,有人大声疾呼“慢一点”“等等灵魂”。现代人怎么经常灵肉分离?是

2、出门不带灵魂,还是把灵魂丢在什么地方了?有人认为,今人读书少或不读书,是网络时代信息碎片化的必然现象。我觉得这是一种误解。自毕昇发明活字印刷术400年后,德国工匠古登堡的金属活字印刷术问世,书籍大量出版,人类便进入了“书面社会”。如今的网络化不过是“书面社会”的电子版殊不知,电子书也是书。碎片化的是信息,不是书,不是思想。而破除碎片化信息影响的最好办法,恰恰是读书。每当凝神静气地阅读一本书,都可以进入作者的头脑之中,了解他的思想、感情、经验和智慧,获得另一种人生体验。毫无疑问,读书可以嫁接人生,可以给人类提供多种选择。书里各种各样的人生,让读者明白生命原来还有其他的可能,他人的故事可以成为自己的镜鉴。其实,正是眼下不读书的社会风气,成就了爱读书的人。许多所谓的“学霸”,也是大量阅读课外读物的人。当今社会的许多佼佼者,也都是读书较多的人。他们是生活的幸运者,也最能深切地体悟到,读书就是人的一种幸运:或茅塞顿开,酣畅淋漓;或孜孜以求,终有所得;或一卷在手,自得其乐;或随意浏览,渐入佳境不管是什么时代,世界上没有一个老师,也没有一种老师会跟你一辈子。只有书,是可以随身携带的大学,是能陪伴一辈

3、子的老师。先哲说:“一个人读什么书,就决定他是什么人;知道一个民族有多少人读书,就知道这是个什么样的民族。”书的命运,就是人的命运,就是国家与民族的命运。过去,读书是一件奢侈而高贵的事情,只有极少数人才读得起书。如今,人人都有条件读书,喜欢奢侈、追慕高贵的现代人,怎么会不喜欢读书呢?“阅读障碍”是一种病,大讲养生、把健康排在第一位的现代人,谁又愿意得这种病呢?所以,大可不必为中国人均读书量少而担忧。知道书的价值,应该读也正在热读、苦读、硬读、悦读、闲读的人还是很多的。当下社会转型,人的心理、性格正在发生剧变,但是在这样急剧变化的时代里,仍有很多人通过读书鉴古知今,而这只会让世道人心变得更好,而不是变坏。1. 下列关于“人与书的纠结”的理解,不正确一项是( )A. 文字一旦成为书后便拥有了自己的生命,人们离不开书。B. 封建时代里“诗书继世”与“读书立身”主导着社会风尚。C. 近现代时期,读书有用论和读书无用论两种论调此起彼伏。D. 当下中国文凭至上的热潮导致了不读书成为社会的大问题。2. 下列对“读书的价值”的理解,不正确一项是( )A. 读书可以治疗现代人的各种精神疾患。B. 读书可

4、以破除碎片化信息对人们的影响。C. 读书可以让读者获得更丰富的人生体验。D. 读书可以影响个人、国家与民族的发展。3. 作者对当下读书现状的态度是怎样的?请结合最后一段的内容简要概括。【答案】1. D 2. A 3. 认为不必为中国人均读书量少而担忧(焦虑、担心、忧虑)肯定了读书对改善当下世道人心的作用(让世道人心变得更好,而不是变坏。)【解析】【1题详解】本题考查词句理解和辨析。D.有误。根据第段“整个社会似乎还沉浸在文凭至上的热潮中,却不知从什么时候开始,人们猛然发现,中国人均读书量竟然排在末位了,不读书已然成了天大的社会问题”可知,文中只是描述了这两个现象的存在,但没有明确指出前者是后者的直接原因;故选D。【2题详解】本题考查词句理解辨析。A.有误。根据第段“当不读书成了社会问题,现代人的精神疾患多了起来。于是,有人大声疾呼慢一点等等灵魂”可知,不读书成为社会问题后,现代人精神疾患增多。但这里并没有直接指出读书能“治疗”这些疾患。A项说法过于绝对;故选A。【3题详解】本题考查内容理解和概括。根据第段“大可不必为中国人均读书量少而担忧”可知,作者对于当前中国人均读书量较少的现象并不

《湖北省武汉市九年级上学期语文期末试题及答案》由会员以***分享,可在线阅读,更多相关《湖北省武汉市九年级上学期语文期末试题及答案》请在金锄头文库上搜索。

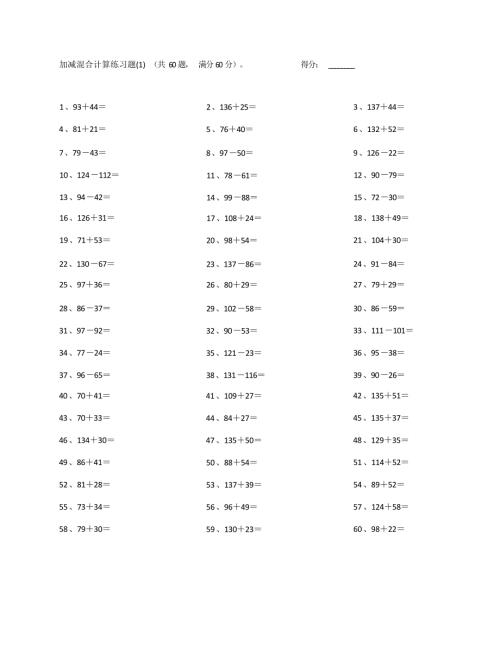

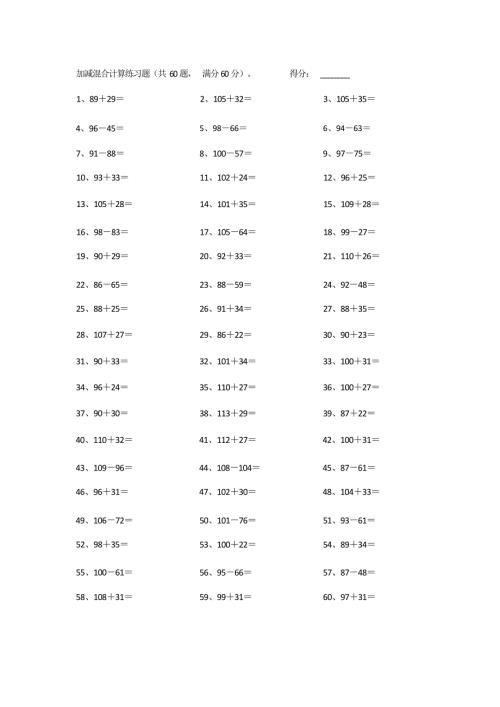

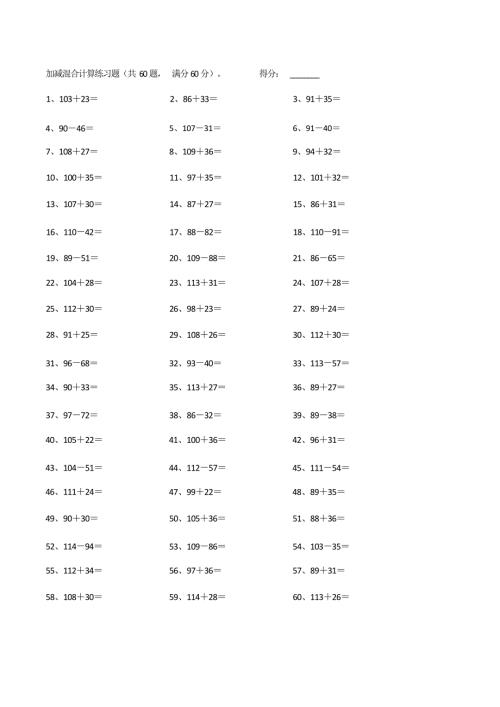

二年级口算题 (整数)200以内混合加减第21~40

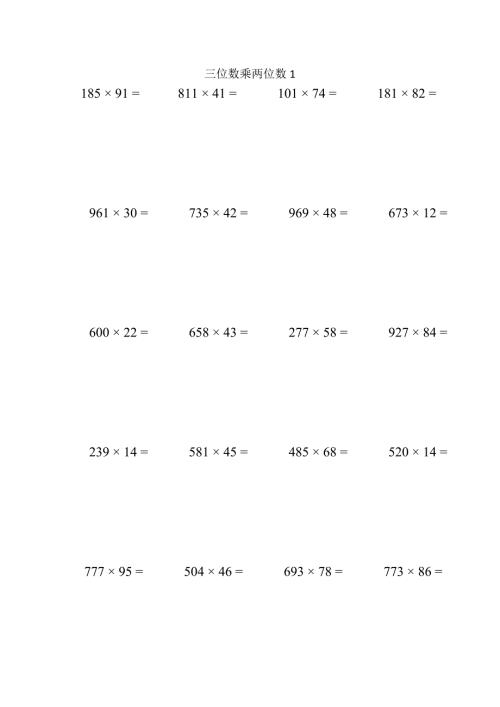

四年级计算题 三位数乘两位数1(1页20题)

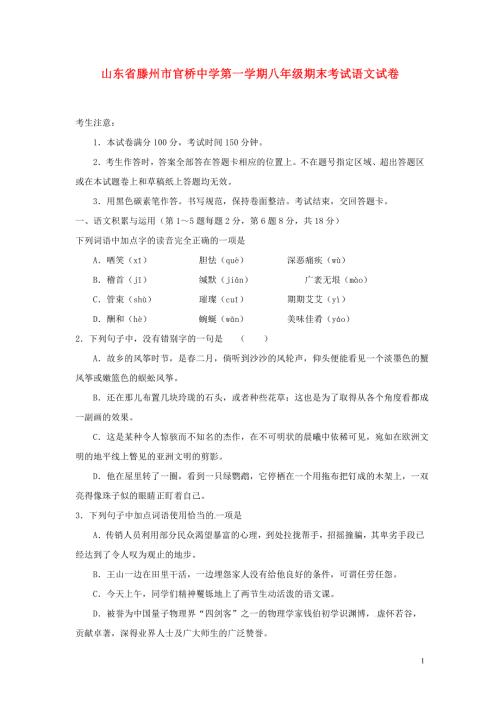

山东省滕州市官桥中学第一学期八年级期末考试语文试卷

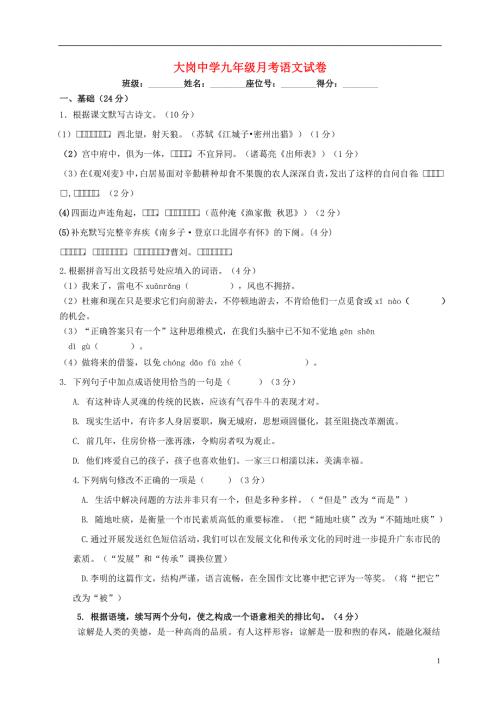

大岗中学九年级月考语文试卷

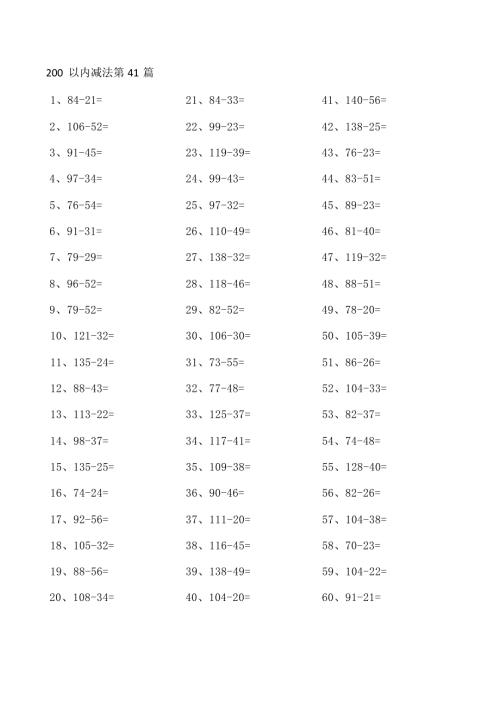

二年级口算题 (整数)200以内减法第41-60篇

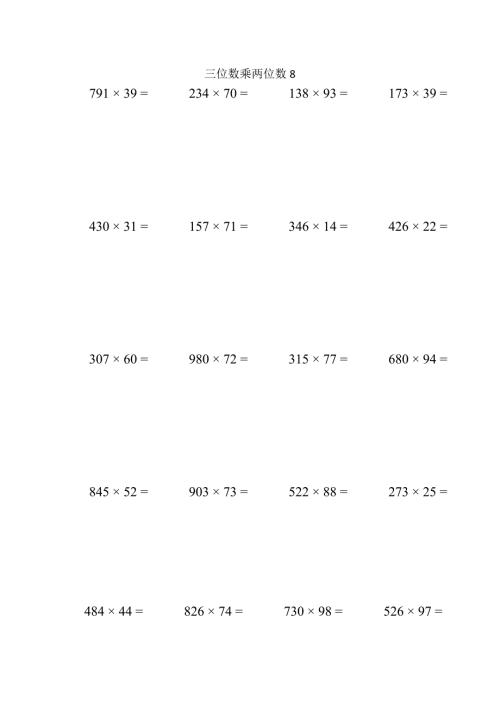

四年级计算题 三位数乘两位数8(1页20题)

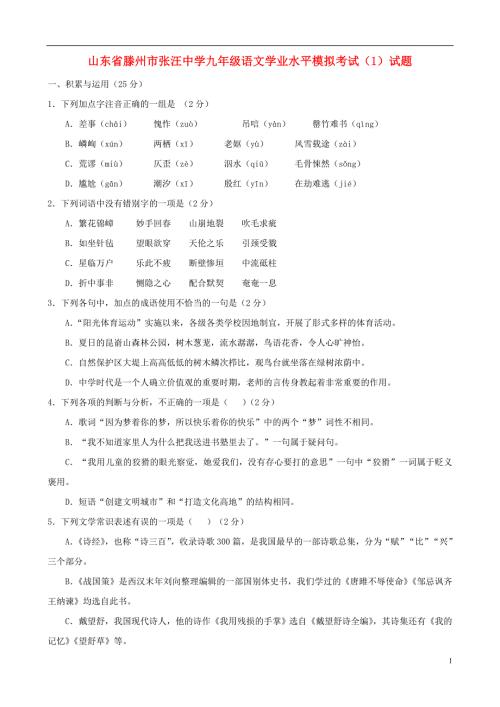

山东省滕州市张汪中学九年级语文学业水平模拟考试(1)试题

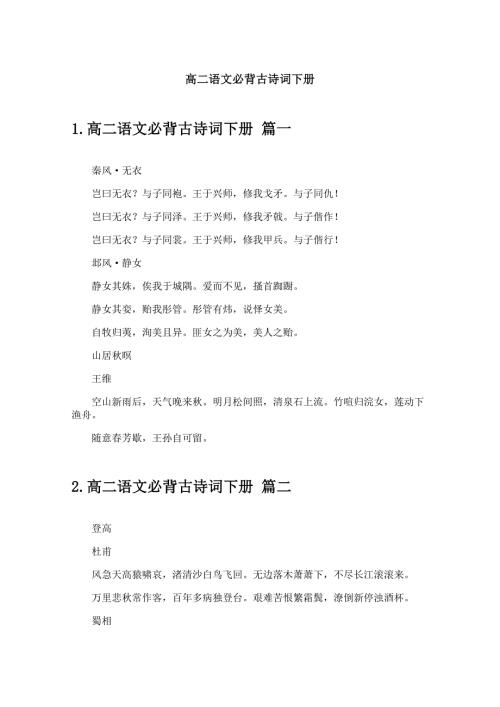

高二语文必背古诗词下册

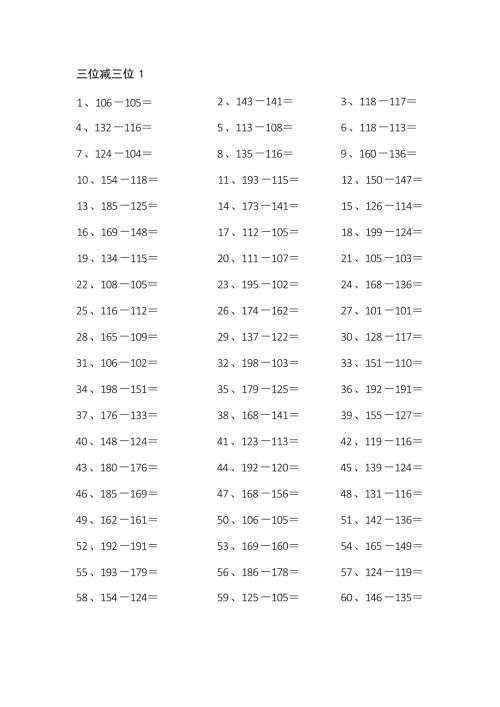

二年级口算题 (整数)3位-3位第1-10篇

二年级口算题 (整数)150以内混合加减第61-80篇

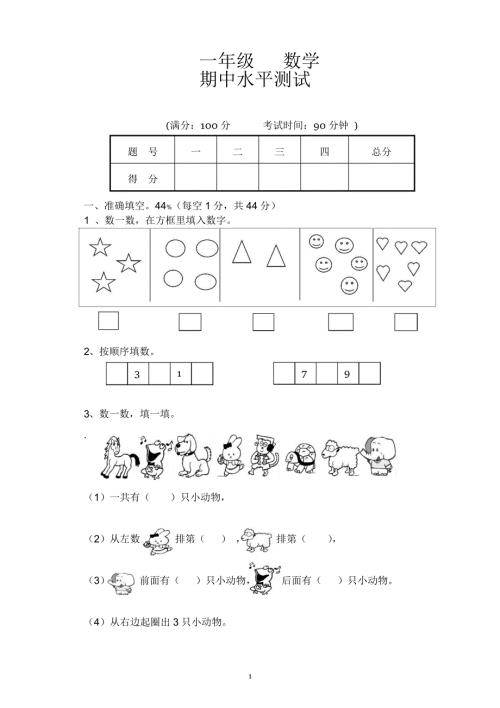

人教版一年级数学(上册)期中测试卷4-i小学

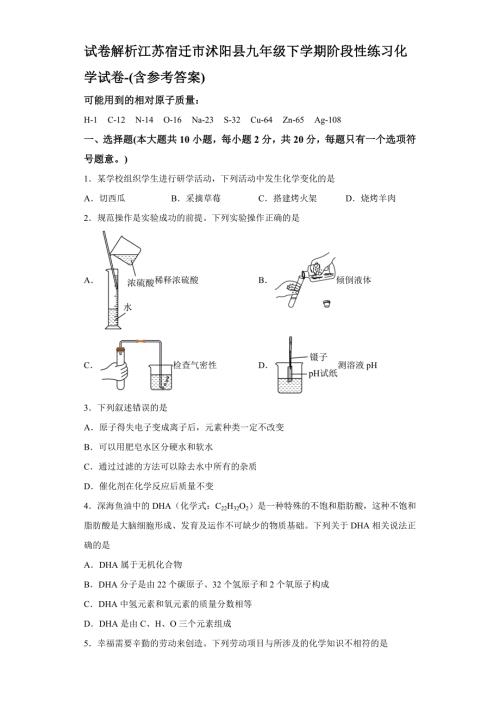

试卷解析江苏宿迁市沭阳县九年级下学期阶段性练习化学试卷-(含参考答案)

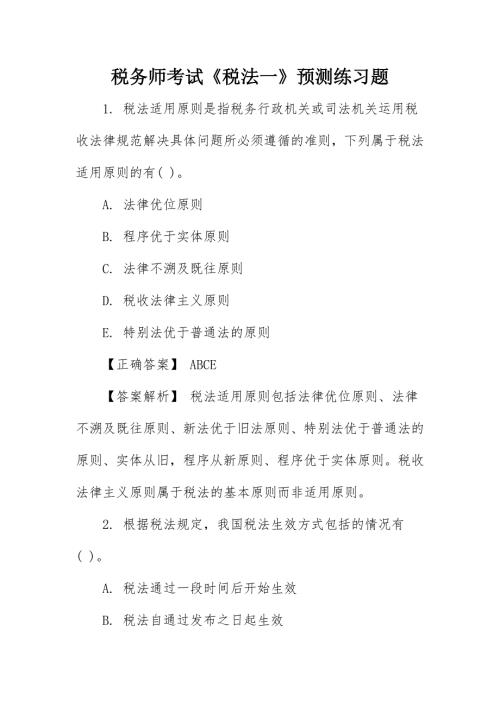

税务师考试《税法一》预测练习题

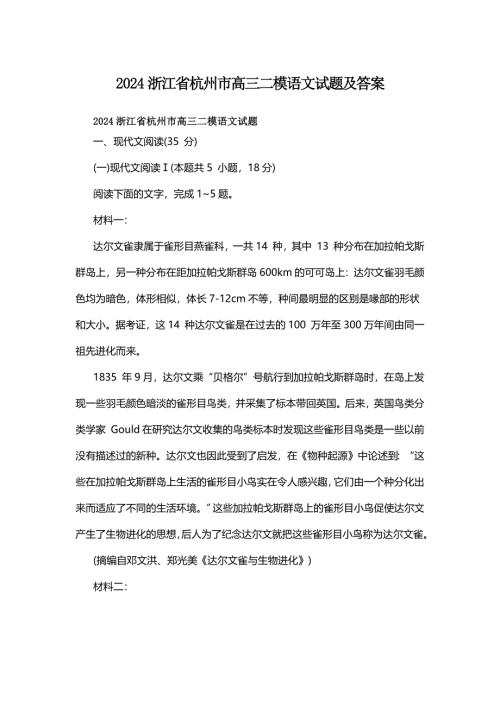

2024浙江省杭州市高三二模语文试题及答案

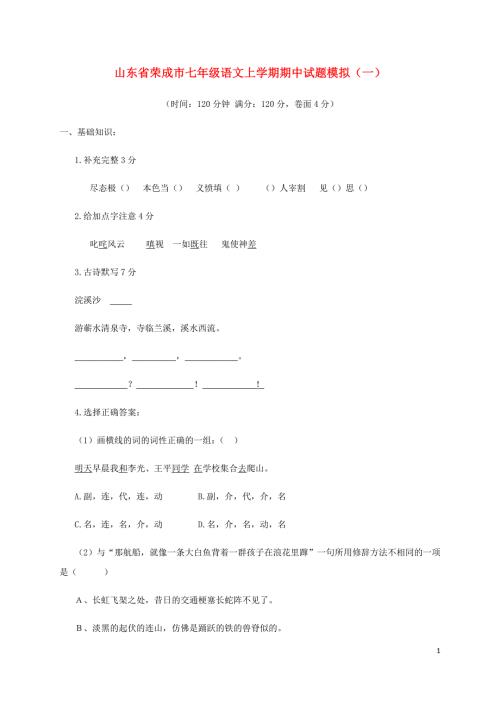

山东省荣成市七年级语文上学期期中试题模拟(一)

二年级口算题 (整数)150以内混合加减第1~20篇

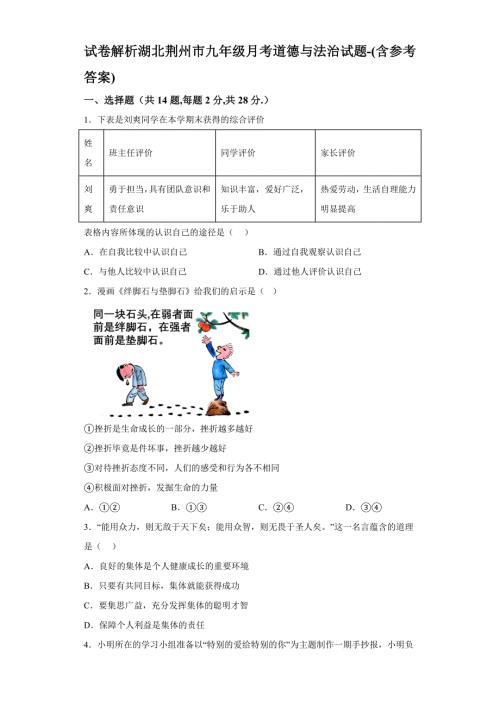

试卷解析湖北荆州市九年级月考道德与法治试题-(含参考答案)

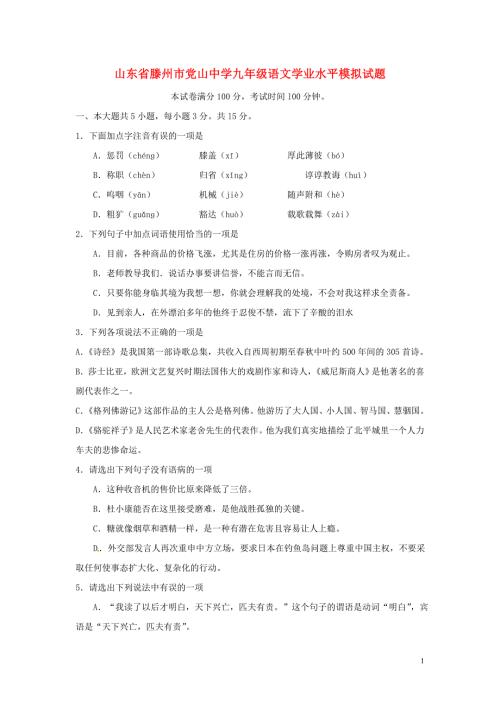

山东省滕州市党山中学九年级语文学业水平模拟试题

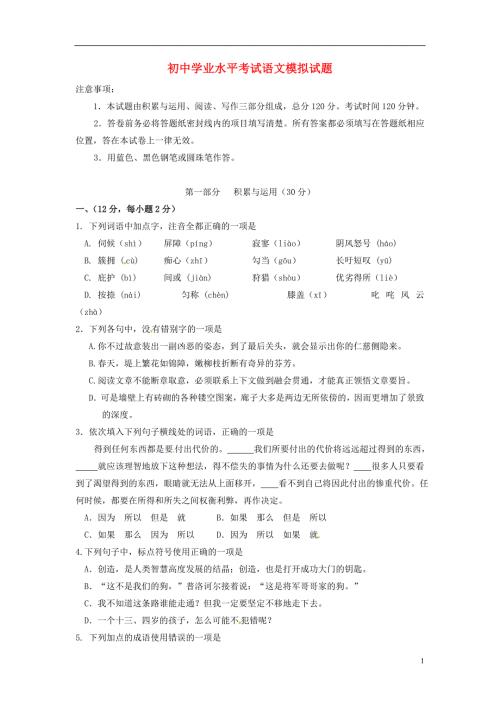

初中学业水平考试语文模拟试题

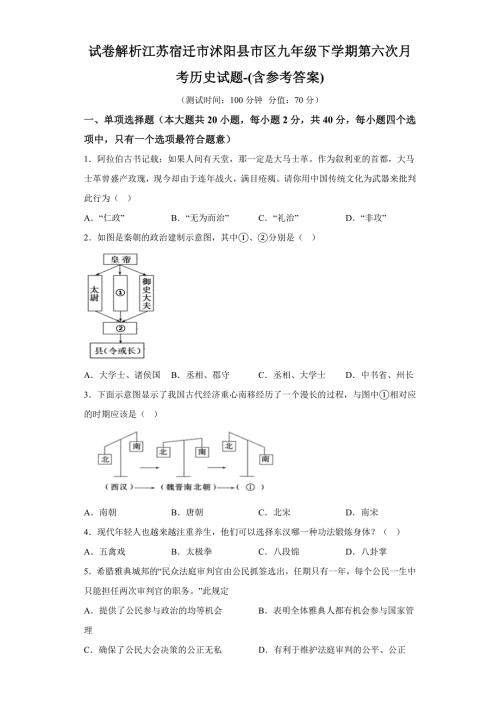

试卷解析江苏宿迁市沭阳县市区九年级下学期第六次月考历史试题-(含参考答案)

教师职业之我见.doc

教师职业之我见.doc

2023-06-12 3页

角平分线的性质.doc

角平分线的性质.doc

2022-10-08 7页

![湘教版小学三年级上册科学复习提纲[1].doc](/Images/s.gif) 湘教版小学三年级上册科学复习提纲[1].doc

湘教版小学三年级上册科学复习提纲[1].doc

2023-04-12 3页

幼儿园中班科学活动教案《-奇妙的盐》.doc

幼儿园中班科学活动教案《-奇妙的盐》.doc

2023-06-01 3页

2022年西师版六年级数学上册《全册》教案【审定版】.docx

2022年西师版六年级数学上册《全册》教案【审定版】.docx

2022-09-06 125页

安全生产工作计划.doc

安全生产工作计划.doc

2024-03-24 3页

2020年工商管理个人求职信优秀范文合集.docx

2020年工商管理个人求职信优秀范文合集.docx

2022-12-27 3页

人教版七年级下册第八章二元一次方程组8.2消元解二元一次方程组同步练习题.docx

人教版七年级下册第八章二元一次方程组8.2消元解二元一次方程组同步练习题.docx

2023-07-18 6页

初三化学第六单元测试题附答案.doc

初三化学第六单元测试题附答案.doc

2022-09-19 6页

显微镜的使用高一.doc

显微镜的使用高一.doc

2023-05-06 4页