【诺奖文选】实证经济学方法论

34页1、实证经济学方法论米尔顿 ?弗里德曼约翰?内维尔?凯恩斯(John Neville Keynes)在其名著政治经济学的范围与方法一书中,区分了实证科学、规范科学以及方法、技巧问题。他认为: “实证科学 , 是讨论是什么这类问题的一套系统的知识体系; 而规范科学或也是规制科学 , 则是讨论 应该是什么这类问题之取舍标准的知识体系 , 而(经济学)方法、技巧 , 则是未达到既定目标的一系列原则。 ” 凯恩斯评论道: “有关以上三者的混淆相当普遍,并且成为众多有意无意错误的根本原因。 ”与此同时, 他还认为 “确立政治经济学作为一门独特的实证科学的认识”意义重大。本文将主要讨论在创建凯恩斯意义上的 “独特的实证科学” 过程中,出现的某些方法论问题。具体来说,就是研究如何判定一个假说或者理论,是否应该被暂时地纳入“ 是什么这类问题的系统知识体系” 的一部分。 但是凯恩斯所不愿意看到的这类混淆却又如此之普遍, 它极大的妨碍了人们确立经济学能够成为并且一定程度上确实是一门实证科学的认识。所以,在文章的主要部分展开之前,大体讨论一下实证科学与规范科学的关系似乎比较合适。1. 实证经济学与规范经济学的关

2、系某种程度上, 实证经济学与规范经济学的混淆不可避免。 就几乎每个经济学研究者而言, 其所关注的问题与他们自身都极为攸关, 并且也是自己经验之内和能力所及的。 而这一点却成为无休止的争论和广泛分歧的根源,也成了频繁立法的契机。那些自诩为“专家”的意见分歧相当大,很难保证他们都是不偏不倚、毫无偏见。无论如何,在那些事关重大的问题上,即使所有“专家”意见相近而且也无明显利害关系, 我们也很难完全不加考虑的接受他们的观点。 实证经济学的结论似乎是, 而且确实与重要的规范问题密切相关, 也涉及应该做什么以及如何实现既定目标等问题。 专家与外行一样, 都不可避免的有如下倾向: 即调整相应的实证结论以支持自己先入为主的成见, 同时又拒绝那些有悖于其自身的规范性判断或立场的结论。大体而言。实证经济学独立于任何特定的伦理立场和规范判断。正如凯恩斯所说, 它关心的问题是 “是什么” , 而不是 “应该是什么” 。其任务在于提供一套能够正确预测环境的细微变化如何影响结果的一般化体系。通过与实际状况的比较,从预测的精确程度、范围是否相当、结论是否一致三个方面,将可以评判此体系的预测能力。简而言之,实证经济学

3、是,或者说可以是一门“客观的”科学。就“客观性”而言,其同任何一门自然并无二致。当然,经济学涉及的是人与人之间的关系,而且调查研究者本身就是被调查研究事物的一部分。于是,与自然科学相比,社会调查更加具有私我性,相应客观性可能就大打折扣。 然而, 这却也正使得社会科学家可以得到一系列自然科学家无法得到的数据。 但以我之见, 以上两点都还不是这两类科学之间的根本差异所在。另一方面, 规范经济学及经济学的方法、 技巧亦不能独立于实证经济学。 任何政策结论都不可避免地要基于采取某种、 而非其他行动所产生差别影响的预测, 而预测则必定会或多或少地植根于实证经济学。当然,政策结论与实证经济结论之间并不存在一一对应关系,否则就不必有单独分立的规范经济学。 两个个体对某项立法可能的结果或许并无异议。 但其中一个可能认为立法结果有利于平衡, 进而维护这项立法; 而另外一个却认为这结果是不合意的, 进而反对这项立法。因此,我斗胆提出如下判断,即:目前西方世界,尤其是美国,毫无偏见的公民之间存在的有关经济政策的分歧, 只要源于人们对行为的经济后果的预测有差异;理论上,通过实证经济学的进步,以上分歧是可以予以

4、消除的; 相反, 分歧不是有人们基本价值观立场的差异引起的, 价值观差异最终也只能通过斗争予以解决。 一个显而易见却又相当重要的例子就是最低工资法的问题。 尽管存在各种各样支持或反对该立法的论点,而且讨论中广泛使用的“生存工资”概念又如此模糊不清, 但所有政论方背后却都对应一个 “生存工资” 并无异议。分歧主要源于: 各方在预测立法最终能够实现普遍认同的生存工资之一目标的效果上, 存在着或隐或现的差异。 法定最低工资的支持者们认为(即预测) ,该法案最终能够减少在最低工资线以下和一些收入略高于最低工资线的贫困人口, 同时却又未相应的增加完全失业人口数量, 并且也没有损害低收入阶层在找工作上的竞争力。 而该立法的反对者却认为(即预测) ,由于法定最低工资给就业人口带来的收入提高, 无法弥补失业人口增加及就业条件恶化, 进而最终该法案加剧了贫困。 及时就该法案立法的经济影响上的人是不存在分歧, 还是无法企求就法案的合宜性问题上各方看法一致, 因为仍然还必须考虑该立法政治或社会影响等问题。因而,即使目标一致,实现最终的一致同意需要走的路仍旧相当长。工会的适当作用及其地位问题上的各种不同意见,

《【诺奖文选】实证经济学方法论》由会员M****1分享,可在线阅读,更多相关《【诺奖文选】实证经济学方法论》请在金锄头文库上搜索。

我国信托业风险问题探究

2023年说明文作文400字1范文.docx

浅谈当前基层民警心理问题的表现形式、成因及对策.docx

辽宁省盘锦市2022年化学九上期中综合测试试题含解析.doc

2023学年海南省临高中学高三压轴卷化学试卷(含解析).doc

立式多级离心泵

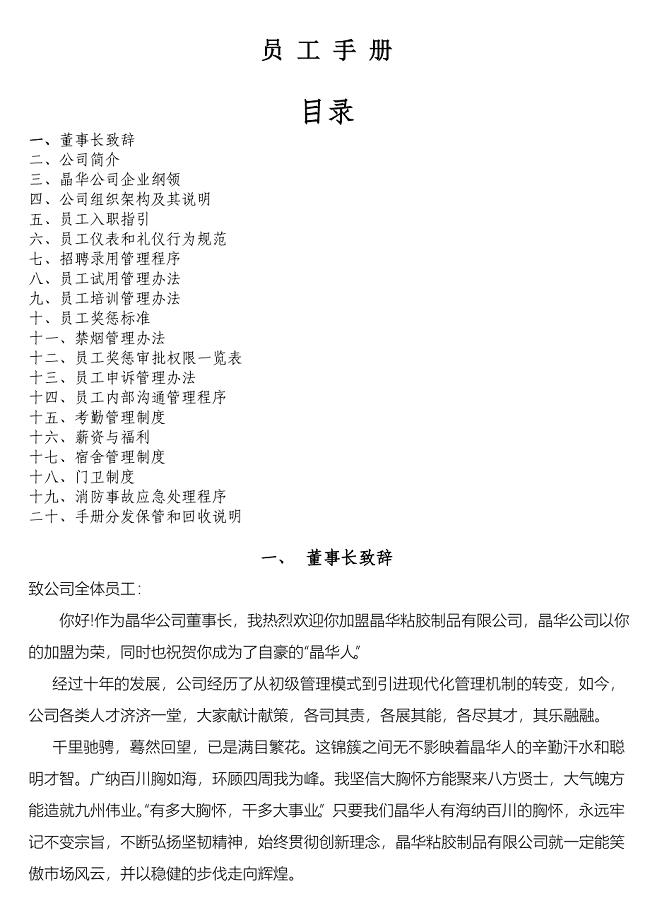

晶华员工手册.doc

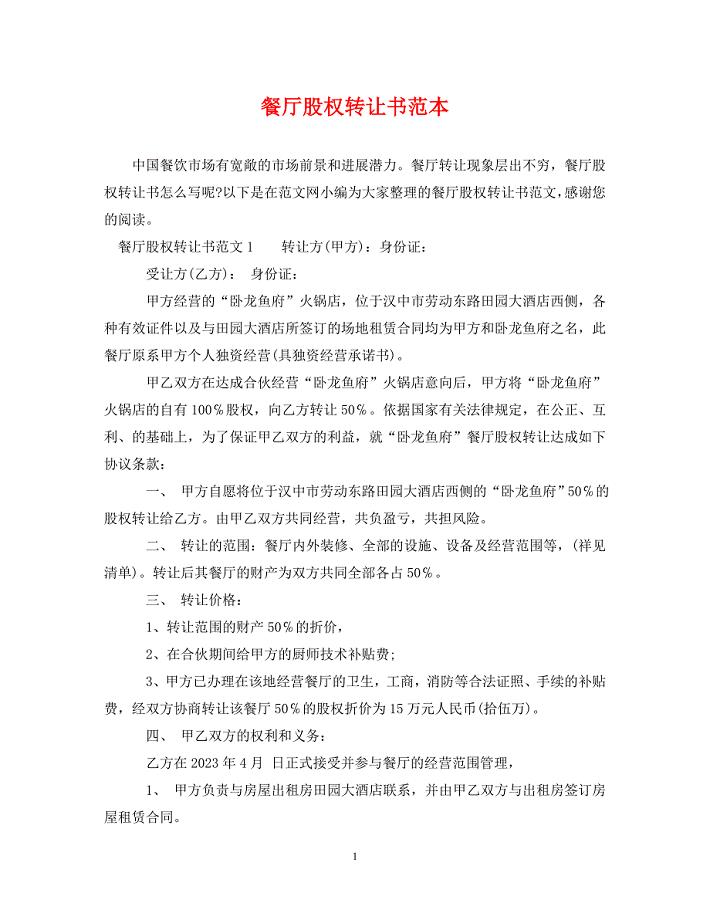

2023年餐厅股权转让书.DOC

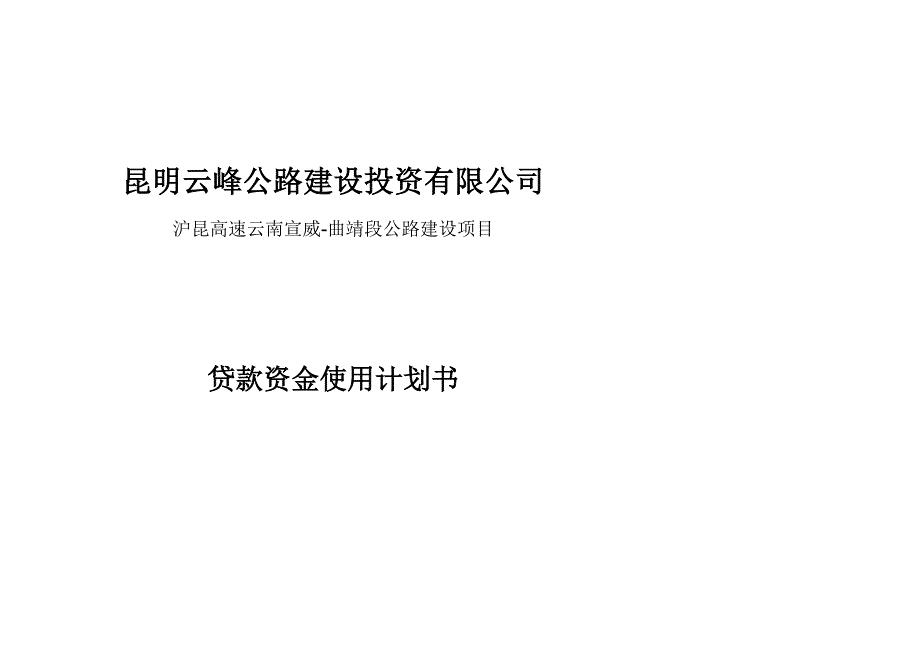

资金使用计划书

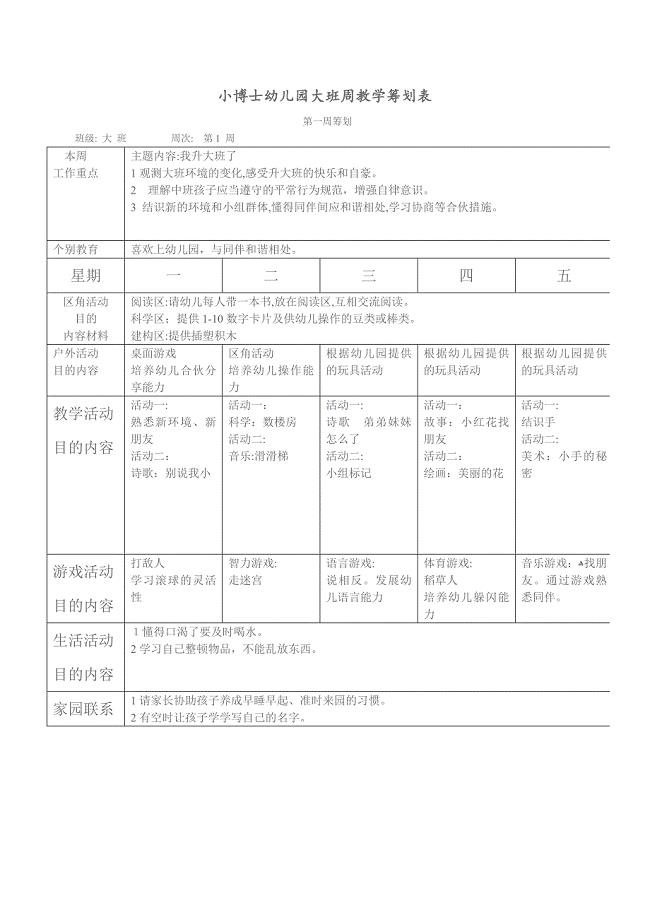

小博士大班幼儿园周工作计划表

小学法制教育个人工作总结.doc

2023年房地产的年度工作总结(范文).doc

2023年洗煤厂月度汇报总结.doc

竞聘上岗演讲稿范文锦集7篇

学生求职信锦集10篇

施工控制测量成果报验表

全市社会抚养费征收管理工作情况自查报告精选

店铺租赁合同书(模板)经典版其一.doc

2011市容市政系统干部培训班调查问卷

2022-2023学年高中物理第八章气体第3节理想气体的状态方程课后课时精练新人教版选修3

机械制造技术课程设计-法兰盘零件的工艺规程及钻16-M4螺纹孔夹具设计【全套图纸】

机械制造技术课程设计-法兰盘零件的工艺规程及钻16-M4螺纹孔夹具设计【全套图纸】

2022-10-05 23页

超市顾客流失原因分析及规避策略研究:以郑州市为例

超市顾客流失原因分析及规避策略研究:以郑州市为例

2022-11-27 29页

左臂壳体零件的工艺规程及钻φ8孔夹具设计

左臂壳体零件的工艺规程及钻φ8孔夹具设计

2023-04-14 29页

对市场经济条件下政府职能转变的思考修改

对市场经济条件下政府职能转变的思考修改

2024-01-25 12页

基于分类的GIS地图符号快速标注算法-

基于分类的GIS地图符号快速标注算法-

2023-05-23 10页

毕业设计(论文)-基于VFP的图书信息管理系统的设计

毕业设计(论文)-基于VFP的图书信息管理系统的设计

2023-01-17 37页

毕业论文-奥美拉唑合理性用药分析

毕业论文-奥美拉唑合理性用药分析

2023-06-04 16页

本科护生实习中后期压力源与自我效能感的相关调查

本科护生实习中后期压力源与自我效能感的相关调查

2022-08-06 6页

毕业设计(论文)-采煤机摇臂低速区轴承故障分析(全套图纸三维)

毕业设计(论文)-采煤机摇臂低速区轴承故障分析(全套图纸三维)

2023-06-22 59页

基于51单片机的LED显示屏

基于51单片机的LED显示屏

2022-10-15 38页